ゲルマニウムラジオ・鉱石ラジオの回路研究

ゲルマニウムラジオ or ゲルマラジオを知ったのは小学四年生ぐらいでした。「電池の要らない機械」とは…?

ゲルマニウムラジオ or ゲルマラジオを知ったのは小学四年生ぐらいでした。「電池の要らない機械」とは…?

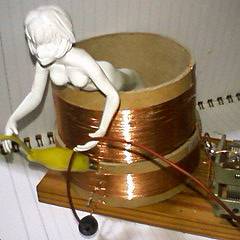

←いきなりサイトホームに行ってもドン引きしない為の免疫イラスト(元ネタ・某QRベリカ)

ジャンク(ゴミ)部品と「普通の」イヤホンをつないで何も聞こえない…強引に電池を割り込ませて…何も起こりません。

その後「学研の科学」のフロクとしてゲルマニウムラジオが来ました。貧相な普通のエナメル線コイル(しかもミュー同調)とコンデンサ1個、ダイオード、見知らぬイヤホン。(米兵の戦場での話も掲載)

でもそれが鳴って悔しい。…という事で、自作への衝動が蘇りました。

※上の写真からも行ける様にしました※

基本はミュー同調(μ同調)

基本はミュー同調(μ同調)

学研式から入った当方のゲルマニウムラジオの作り方は、ミュー同調でした。

学研式から入った当方のゲルマニウムラジオの作り方は、ミュー同調でした。

「トリオ」の並四コイルの説明書等には C 同調での作り方が載ってて…みんながやってる、じゃやんない、と。それに小型(煙草サイズ)に出来ます。

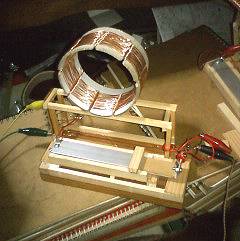

こんな「ただ巻いたヤツ」を持ち回って感度向上の実験。当時の結果は「電話の指止め」が、アンテナとしてもアースとしても最高でした。(もう無い?)

こんな「ただ巻いたヤツ」を持ち回って感度向上の実験。当時の結果は「電話の指止め」が、アンテナとしてもアースとしても最高でした。(もう無い?)

都会の親類宅に自作2つ持って行き、従兄弟と深夜DJを聴いたり。都会ではアース無し、数mのアンテナ線を畳の上に投げ出すだけ。

(自宅(田舎)では無反応)

【追加記述】

【追加記述】後付け・ゲルマラジオの作り方。

ゲルマ(鉱石)ラジオ作り・実験は、工夫と製造過程を楽しむ営利資本主義に反するホビー(遊び・暇つぶし・散財・無駄)です。 言い過ぎ?

→ゲルマ・鉱石・クリスタルラジオの作り方

ウチではなぜかコイル110 〜 120回巻が多いのです。(並四コイルから?)概ね合う様です。

軸はトイレットペーパーの芯。厚い芯材のモノは湿気の影響が大きい様です。

バリコンが手に入らない場合、複数の金属板等を重ねて作れます。

→参考例(別ページ)

↑図例(漫画)はコイルを巻く事で発生する「分布容量」頼みの同調方式なので、巻数が膨大になります。

ダイオード等(検波器)が手に入らない場合は、代用ダイオードの項目(別ページ)をご参考下さい。「反則」かも知れません。

ダイオード等(検波器)が手に入らない場合は、代用ダイオードの項目(別ページ)をご参考下さい。「反則」かも知れません。

写真の様に、無線基板からダイオード類だけサルベージする方法もあります。

イヤホンだけはインピーダンス(後述)の問題で「クリスタルイヤホン・セラミックイヤホン」でなければなりません。(裏技もあるが難しい)

それに、これを買えるなら、ダイオードやバリコンもそこで買えるでしょうし。

(贅沢なハイインピーダンスマグネチックヘッドフォンという手段も)

ある日新聞に書籍「ぼくらの鉱石ラジオ」の広告が。図書館に上手い具合に新刊紹介の棚に飾っていました。更に自作熱が…

ゲルマラジオの検証実験

ゲルマラジオの検証実験

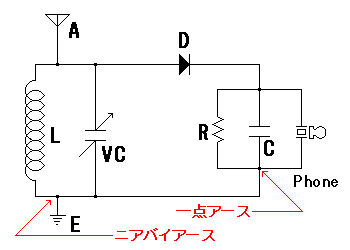

C同調ゲルマニウムラジオ(鉱石ラジオ)の基本的な回路図です。ミュー同調にしても同様です。電源は無く、電波のエネルギーだけで作動します。

(赤字は別ネタです)

後半の抵抗、コンデンサーなどの部品は略しても一応聴けます。(原理無視)

こういう単回路(一つのコイルだけ)同調装置は、作るのは楽ですが作動が不安定です。アンテナがコイルの一部になるからです。

こういう単回路(一つのコイルだけ)同調装置は、作るのは楽ですが作動が不安定です。アンテナがコイルの一部になるからです。だからアンテナからアースまでを別にする「複回路」同調装置(下記)があります。

ただし、室内アンテナ(別ページ)等の激しく短いアンテナ・アース回路の場合では、影響も少ない(皆無)です。

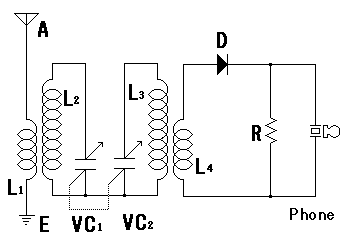

アンテナ〜アース回路、同調回路、検波回路を分け、二連バリコンにて実験の例。

(復調コンデンサ略)

→同調範囲が極めて狭く、音量も小さく、短波?混入し…コイルも無駄に巨大化し、バランスの悪い機体となりました。

この後、膨大な実験、計測器無し、手巻きの連続で。

この後、膨大な実験、計測器無し、手巻きの連続で。

ここの管理者(原理無視)は手を動かす方が先です。

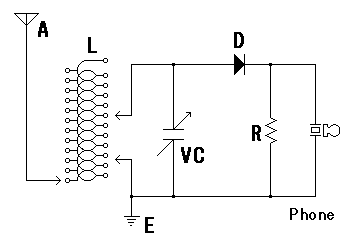

こういう考えてない回路でも実験。10回おきにタップを出したコイルだけ。

(タップは24個もあるが、本当は12個、双方から接続出来る様子を表す)

→なんと今までの物より遥かに好感度(泣)こんな事もある。

初心者の為の用語解説

如何に単純なゲルマラジオ・鉱石ラジオであろうとも、電機機械である以上、それなりの用語が存在し且必須です。

以下に紹介:

(「直流」と「交流」ぐらいはご存知という前提で)

コイル

…導線をグルグル巻いたモノ。

交流を通しにくい。

コンデンサ

…電気的「溜め池」

直流を通さない。

抵抗

…電気の流れを邪魔する。

電流から電圧を生み出したり

単なるお邪魔ではない。

トランス

…コイルとコイルが向き合って

なぜか交流成分だけ通す。

感度

…どのくらい聞こえるか。音の大きさ。

分離

…混信(放送が混ざらない)具合。

ゲルマラジオは良くない。

アース

…アンテナから入った電波を逃がす所。

あると無いとで大違い。

検波

…電波を音声にする事。復調とも言う。

(「電波の入感(検知)」が語源)

同調

…聴きたい周波数だけを選り分ける行為。

結合

…磁力等で影響を及ぼし合う関係。

インピーダンスとか

…とにかく、互いに合ってれば良い。

(乱暴)

インダクタンス

キャパシタンス

コンダクタンス…とか

…その器(うつわ・乱暴)

Q(キュー)

…クォリティの略で、

主にコイルの出来を言う。

当然大きいほど良い風。

クリスタル

セラミック

イヤホン

…微弱な「電圧」で鳴るイヤホン。

(一般のAV機器は「電流」で駆動している)

電圧

…河川で言うと「標高差」

電流

…河川で言うと「川幅」

・・・?

ヨケイワカランニャソ

コイルの工夫

コイルの工夫

ゲルマニウム(鉱石)ラジオでは、同調コイルこそ命です。

ゲルマニウム(鉱石)ラジオでは、同調コイルこそ命です。

コイルにまつわる問題は:

1・インダクタンス 2・分布容量 3・Q(クォリティ) 4・Qに関連する「混信」など

・インダクタンスは巻き数に依存します。カット&トライで凌げばヨロシイ。

(実際は線や口径の太さにも依存しますが、他の事言えなくなるから)

・分布容量は厄介で、巻き線の間に発生します。巻き方の工夫で大型化も。(先人もスパイダー巻きとか様々な巻き方を考案)

・Qはそれらの結果であり、向上すると自然に混信等の問題は消えます。

という事で、まずは「分布容量」改善です。

分布容量を減らす(Qを上げる)方法は、

1・コイルの径を大きくする 2・巻線を太くする 3・荒くバラ巻きにする

まとめて、コイルの径を大きく、巻線を太く、荒くバラ巻きにしたら…

更にもう一工夫として三段巻き(別ページ)にしてみました。←バカ

左がコイルの等価回路です。

左がコイルの等価回路です。

(Lがコイル分、Cが容量分、Rが抵抗分)

例えばバスケット巻き(ウニウニ編込み巻き)だと、C分は減る・巻き線が長くなってR分が増える。

スパイダー巻きは、C分は激減・巻き線も短くR分も減る・でもコイルとして弱く?L分も減る。

・R分減らし→線の量を減らすか太くする・考えんとL分が減る、C分も一応減る?

・C分減らし→巻き線を出来るだけ並べない・大型化、変な形になって大騒ぎ

・L分増やし→巻き数を増やす・当然R分が増え、考えんとC分も増えそう

原理的にも二律背反・三すくみである!

wwwwww

wwwwww wwwwww

wwwwww

アンテナとアースの作り方

アンテナは高く長くが基本で、屋外アンテナの方が性能は高いです。(雷の危険はありますが)

アンテナは高く長くが基本で、屋外アンテナの方が性能は高いです。(雷の危険はありますが)

木造家屋の様な「見なし導体」から出来るだけ離すとより効率的です。左図赤線の様に、棒で少し(2mほど)持ち上げただけで別物になりました。

屋内を這い回ってる長いアンテナ(赤線)より、空中に一本通ってる(緑線)方が効果的です。

アースは出来るだけラジオから短く、つまり1階で聞く方が効率が良い?

ラジオから長いアンテナと地中に仮想のアンテナ?があって同比率になるイメージが最良です。

←電灯線アンテナは基本的に危険で、ノイズ源も多くお勧めしませんが、やる場合は耐圧500Vぐらいのコンデンサーを必ず通しましょう。

←電灯線アンテナは基本的に危険で、ノイズ源も多くお勧めしませんが、やる場合は耐圧500Vぐらいのコンデンサーを必ず通しましょう。

(ピーク電圧(いちばん高い部分)では、100V の√2 倍 ≒ 141V 出る)

アースが無くても、テーブルの耳(金具)の様な、それなりに質量のある導体にダメ元でつないでみましょう。

アンテナから入った電荷が流れ込む適当な容積(小さな地球)があれば良いのです。

※「地球」= earth ・どなたでも必ず上手く行くとは限りません※

ガス管は(確か法的にも)アースには使えません。

室内アンテナ(別ページ)についてもいろいろ実験しています。

室内アンテナ(別ページ)についてもいろいろ実験しています。

大きなアンテナを張れない方もおられましょうし。

更に、容易に安直に(既存の電線・導線等、切ったりつないだりせずに)作れないかと模索中です。

感度と分離(選択度)の原理

「分離」とは「聴きたい局だけを選べてる度合」です。

「分離」とは「聴きたい局だけを選べてる度合」です。

理想的な「分離」は、NHK福岡 612kHz なら 612kHz だけ、しかし現実には裾野が広がって隣りの外国局も入り(混信し)ます。

(逆に全体に強いNHKが聞こえる症状かも)

ゲルマラジオでは入口を狭める方法(アンテナコイルを増設する等)しかありません。

ただし感度と分離は相反関係です。

感度を良くする方法

単純にアンテナを大きくすれば感度も向上しますが、分離も悪化します。

単純にアンテナを大きくすれば感度も向上しますが、分離も悪化します。

その上で別記のアンテナコイルを用いて入口を狭めて分離を良くすると、感度は下がりますが、元のよりは上がるかも。

あとコイルを大きくしたり、巻き線を太くするのも、電流の流れを良くする事になるそうです。

(表皮効果とか難しい事は言わん)

混信とは何か?

「混信」の図解。点線はイヤホンで音になる限界電力。横軸は同調周波数。

右図A。分離は良いが全く聴こえない状態なので大きなアンテナを張ります。

無作為では右図Bの如く全ての受信電力が持ち上がり、別の放送が混じります。

そこで、別記の方法で右図Cの如く、巧くまとめたい訳です。

アンテナの入力の考察

単純にアンテナを繋ぐとコイルの一部分(見かけの巻き数等に影響)になってしまいます。

単純にアンテナを繋ぐとコイルの一部分(見かけの巻き数等に影響)になってしまいます。

そこで古来から色々な接続が発案されています。

タップ付きなのは結合を重視してですが、入力が強いならアンテナコイルを独立させれば、分離(混信度合)も良くなります。

タップは、アース側から遠いほど感度は上がりますが、分離は悪化します。

(二律背反関係)

強電界地域では、ダイオードの直前に短いアンテナをつなぎ、アース無しで聞こえるかも知れません。

アースをつなぐとコイルを巻き足したのと同じになって、同調周波数帯域が低い方へズレます。

※出力を、更に別のコイルで導き出す方法もある※

結論・オイシイ?ゲルマニウムラジオ

結論・オイシイ?ゲルマニウムラジオ

こうなるか?

こうなるか?

コイルはトイレットペーパーの芯等に#24エナメル線辺りを100〜200回巻(条件で変わる)。

10回おきにタップを引っ張り出します。アース側から特に20〜30回巻き目辺りまでは欲しい。概ねそこらをメインのアンテナ接続に使うからです。

英語圏サイトでは、日本式とはちょっと違って、こういう形が主流です。

英語圏サイトでは、日本式とはちょっと違って、こういう形が主流です。

検波回路もタップから取る事で、同調コイル領分が増えてQが上がります。分離は良くなりますが、感度が下がります。

日本では大きいアンテナ設営が難しいから感度優先、庭の広い欧米では分離優先、と言った所かも知れません。アンテナ 70m とかな。

でもコイルはやっぱりトイレットペーパーの芯だったりする所が(泣)

【追加】

【追加】

詳しい事はよく判りませんが、オーストラリア発祥の Mystery Crystal set ハァ?

(通称:ミステリーゲルマラジオ?勝手に和名)

アースが変な所に付いています。まーコイルの誘導(容量)結合だか何だかで電気的にはつながってるんでしょうが。

確か台湾?人が「神秘收音機」とか呼んでたような…

【追加】

【追加】

ラジオ時代草創期に実在した、二段コイルで見かけの巻数を変化させる、オモチャの様なバリオメーター式のゲルマラジオ、意外に感度が良い。

「意外に」どころではない。

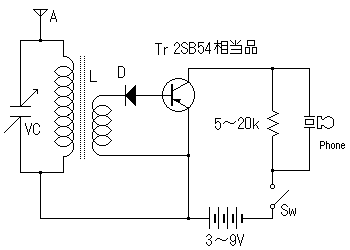

一石ラジオなど、トランジスタ増幅回路などを付けてみたい場合の参考ページ

一石ラジオなど、トランジスタ増幅回路などを付けてみたい場合の参考ページ

色んな回路

履歴転進 ラジオコーナー表紙

ゲルマニウムラジオ研究2 ゲルマニウムラジオ研究3

(c) PHALSAIL HeadQuarters All right reserved